遺言書の保管

せっかく作成した遺言書も、相続人に発見されなければ何の力にもなりません。

従って、遺言書は遺言者が亡くなった後に相続人らがわかるような場所に保管しておく必要があります。以下の具体例も考慮にいれて、その保管場所を考えてみましょう。

公正証書遺言の場合:

■ 公正証書による遺言は、遺言書の原本が公証役場に保管されています。従って、相続人らに遺言書を作成してある公証役場の場所を伝えておけば十分です。

■ 遺言書の存在が明らかになっても、相続人らが公証役場を訪れて遺言書の内容を教えて欲しいと要求したり、閲覧を請求したりしても、公証人がこれに応じることはありません。

司法書士に頼む場合:

■ 遺言書作成の際にアドバイスを受けた司法書士に保管を頼むという方法があります。

■ 司法書士は守秘義務を負っており、職務上知りえた事実を第三者に洩らすことは禁止されています。従って、遺言書の存在すら秘密にしておくことも可能です。

第三者に頼む場合:

■ 自筆証書遺言の場合、親族等に預けることもあります。しかし法定相続人など遺産に利害関係のある方に預ける場合には、隠匿、改ざんの恐れがあり、後に紛争の元となりかねませんので、なるべく遺産に何の利害関係がない、公正な第三者に保管してもらうようにしてください。

【遺言の執行】とは、作成された遺言書に基づいて、その内容を実現することです。遺言の実現のには様々な法的専門知識が要求され、あるいは相続人間での利益が相反するなど、相続人だけで行うには大変な苦労が伴います。

このような事態を避けるために選ばれ、遺言の実現を業務として担うのが【遺言執行者】です。

第三者としての公平な立場から遺言実現のための手続を行い、また、相続人は遺言執行者に従わなければならないため、公正証書遺言作成の場合には司法書士や弁護士を遺言執行者として定める場合がほとんどです。

遺言執行者は必ず定めなければならないものではないため、遺言執行者を定めないことも、相続に利害関係のない親族の方を遺言執行者として定めることももちろん可能です。なお、遺言執行者の生前の取り決めは無効となります。

※ 遺言で遺言執行者を定めた場合には、執行者に預けるのが適切です。

遺言の執行

● 遺言書の検認

相続が開始し、遺言書が発見されたら、いかにして遺言は実現されるのでしょうか?認 公正証書遺言は公証人役場に保管されているために、内容確認後、すぐに遺言内容の実現へと手続きを進めていくことができますが、それ以外の遺言書はすぐに見つけられない場合もあります。また、公正証書遺言以外の遺言書については、家庭裁判所での【検認手続】が必要となります

遺言書の【検認手続】って何?

遺言書の【検認手続】って何?

遺言書の【検認手続】とは、相続人に対して遺言書の存在・内容を知らせるとともに、遺言書の形状・訂正の状態・日付・署名など、検認の日における遺言書の状態を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続のことです。 相続人全員の戸籍謄本や住民票も必要となってくるため、せっかく遺言書を遺したにも関わらず、場合によってはこの手続自体が遺産争いの発端になりかねません。検認手続が不要な『公正証書遺言』をオススメしています。

遺言書の【検認手続】とは、相続人に対して遺言書の存在・内容を知らせるとともに、遺言書の形状・訂正の状態・日付・署名など、検認の日における遺言書の状態を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続のことです。 相続人全員の戸籍謄本や住民票も必要となってくるため、せっかく遺言書を遺したにも関わらず、場合によってはこの手続自体が遺産争いの発端になりかねません。検認手続が不要な『公正証書遺言』をオススメしています。

● 遺言書が2通以上見つかったら

遺言書が2通以上見つかった時、その内容に抵触部分がある場合には、最も新しく書かれた遺言書の内容が有効となります

● 遺言の執行

遺言の検認が終わると、いよいよ遺言内容を実現させることになります。

しかし、そもそも『遺言の執行』とは何を指すのでしょうか?

【遺言の執行】って何?

【遺言の執行】って何?

【遺言の執行】とは、作成された遺言書に基づいて、その内容を実現することです。遺言の実現のには様々な法的専門知識が要求され、あるいは相続人間での利益が相反するなど、相続人だけで行うには大変な苦労が伴います。

【遺言の執行】とは、作成された遺言書に基づいて、その内容を実現することです。遺言の実現のには様々な法的専門知識が要求され、あるいは相続人間での利益が相反するなど、相続人だけで行うには大変な苦労が伴います。

このような事態を避けるために選ばれ、遺言の実現を業務として担うのが【遺言執行者】です。

第三者としての公平な立場から遺言実現のための手続を行い、また、相続人は遺言執行者に従わなければならないため、公正証書遺言作成の場合には司法書士や弁護士を遺言執行者として定める場合がほとんどです。

遺言執行者は必ず定めなければならないものではないため、遺言執行者を定めないことも、相続に利害関係のない親族の方を遺言執行者として定めることももちろん可能です。なお、遺言執行者の生前の取り決めは無効となります。

※ 職務が複雑になると予想される時は遺言執行者を複数名指定しておくことも可能です。

※ また、遺言で指定を受けた人が遺言執行者を辞退することも認められています。

※ 遺言に指定がなかったときは相続人や利害関係人が家庭裁判所で選任の請求を行います。

遺言執行者は選任を受けると早速遺言内容の実現にかかります。

● 遺言の実行手順

①遺言者の財産目録を作る

財産を証明する登記簿、権利書などを揃えて財産目録を作り、相続人に提示します。

②遺産の分配を実行する

遺言の内容に沿った相続分割合を指定し、実際に遺産を分配します。登記申請や金銭の取立てをします。

④遺贈受遺者に遺産を引き渡す

相続人以外に財産を遺贈したいという希望が遺言書にある場合は、その配分・指定にしたがって遺産を引き渡します。その際、所有権移転の登記申請も行います。

■ 認知の届出をする

遺言内容に認知する旨の記載があるときは、戸籍の届出を行ないます。

■ 相続人廃除、廃除の取り消しを家庭裁判所に申し立てる

※ 遺言執行者には、執行が済むまですべての財産の持ち出しを差し止める権限があります。

※ 調査内容、執行内容を相続人に対して報告する義務があります。

※ 相続人は、遺言執行の職務を終了したとき、それに応じたの報酬を遺言執行者に支払います。

※ 報酬額は遺言でも指定できますが、家庭裁判所で定めることもできます。

札幌大通遺言相続センターがお手伝いできること

遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で書き方が決められています。

せっかく書いた遺言書に不備があっては元も子もありません。

自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度司法書士などの専門家にご相談することをお勧めします。

遺言作成のポイント

(1) 全文を自筆で書くこと。

(2) 縦書き、横書きは自由で、用紙の制限はありません。筆記具もボールペン、万年筆など何を使用しても構いません。

(3) 日付、氏名も自筆で記入すること。

(4) 捺印をすること。認印や拇印でも構いませんが、実印が好ましいです。

(5) 加除訂正する時は、訂正個所を明確にし、その個所に捺印の上署名すること。

公正証書遺言の書き方

(1) 証人2人以上の立会いのもとで、公証人役場へ出向くこと。

(2) 遺言者が遺言の内容を公証人に口述すること。

(聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により口述に代えることができます。)

(3) 公証人がその口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること。

(4) 遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで、各自が署名捺印すること。

(5) 公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印すること。

証人・立会人の欠格者について

遺言執行者は証人になることが認められていますが、未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者、及び直系血族は証人にはなれません。

また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇用人も同様に証人にはなれません。

札幌大通遺言相続センターがお手伝いできること

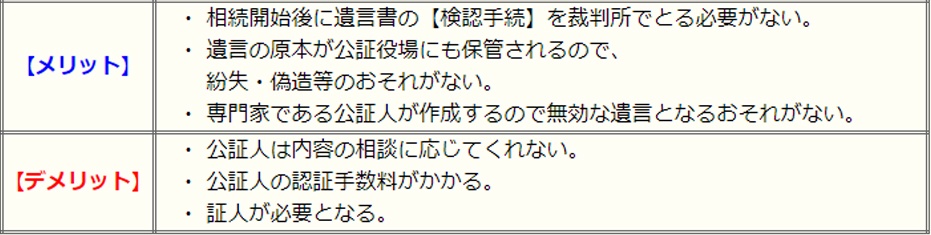

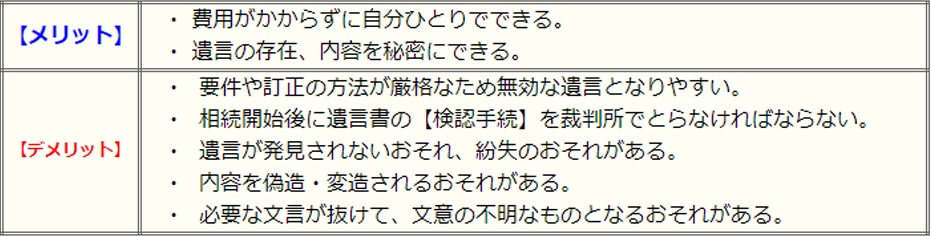

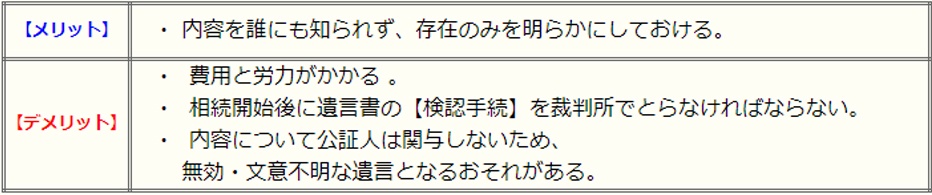

遺言書を書くための主な方法は次の3種類。

そのメリットとデメリットを見てみましょう!

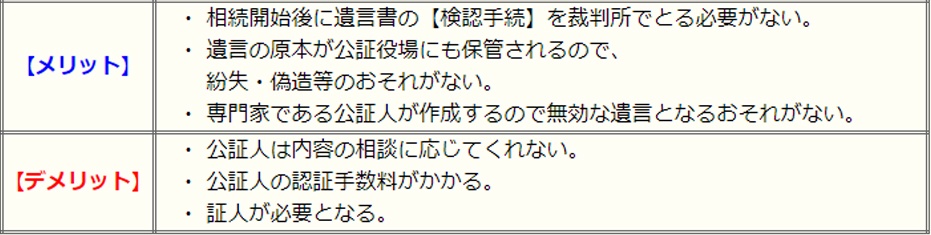

公正証書遺言

公正証書遺言は公証役場へ行き、公証人に作成してもらう遺言です。

公正証書遺言の際には、遺言の証人2人以上の立会いが必要となります。

■『公証人』って何をする人?

【公証人】とは、公証人法に基づいて、契約などの法律行為その他の権利に関する事実についての公正証書の作成、私署証書(定款等)の認証、確定日付の付与等を行う国家公務員のこと。裁判官、検察官、弁護士などの経験者から法務大臣によって任命される、経験豊富な法律のプロなのです。

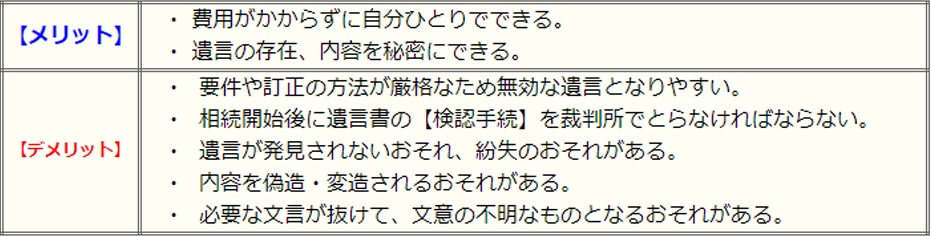

自筆証書遺言

『全文』『日付』『氏名』を遺言者が自ら書き、押印する方法によるものです。

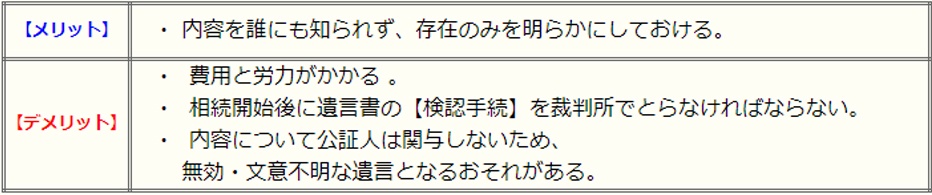

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言を封筒に入れ、封印した後に公証人および証人2名以上の前に差し出し、遺言者本人・公証人・証人が封筒に署名押印するものです。

【遺言書】の作成にあたっては、相続人の【遺留分】や、文章の表現などにも十分に注意していかねばならず、要件を満たさずに無効となってしまった自筆証書遺言をお持ちになる相続人の方も少なくありません。

当事務所では【公正証書遺言】の作成を強く推奨しており、内容の決定から原案作成・公証人の方とのやり取りや段取りの設定までの全てをお手伝いさせて頂いております。

公正証書遺言以外の遺言書についても、お気軽にご相談ください。

遺言書必要度チェック

まだまだ一般の方には馴染みの薄い遺言書ですが、実は“遺言書を書いておいた方が良かった”という代表的なケースが下記のように多く存在します。

一度ご自身の家庭環境に照らし合わせて検討してみましょう。

一つでも当てはまる方は要チェックです!

□ 子どもがいない

□ 相続人が一人もいない

□ 相続人の数が多い

□ 内縁の妻(または夫)がいる

□ 自分が死んだ後の妻(または夫)の生活が心配だ

□ 相続人の中に行方不明者がいる

□ 世話を焼いてくれた嫁(または婿)がいる

□ 障害をもつ子どもに多くの財産を与えたい

□ 家業を継ぐ子どもがいる

□ 遺産のほとんどが不動産だ

□ 自分でもどのくらい遺産があるかよくわからない

□ 再婚など、家族構成に複雑な事情がある

□ 隠し子がいる

□ 遺産を社会や福祉のために役立てたい

□ 相続に自分の意志を反映したい

□ 特定の人だけに財産を譲りたい

□ 推定相続人以外に相続させたい

□ 財産を予め同居している子の名義にしておきたい

遺言書でできること

法律的に意味のある遺言は、民法で下記の通り決められています。

もちろんそれ以外のことを書いてはいけないというわけではありません。

残された方のことを考えて「付言事項」として遺言者の思いを書かれることは、大変意味のあることではないでしょうか。

1)財産の処分に関すること

第三者への遺贈:

お世話になった人など相続人以外の人にも財産を贈与することができます。

社会に役立てるための寄付:

社会福祉団体や公的機関や菩提寺などに財産を寄付することができます。

信託の設定:

信託銀行などに財産を管理・運用してもらうための信託設定をすることができます。

2)相続に関すること

法定相続と異なる相続分の指定:

法定相続分とは異なる相続割合を希望する場合に、相続人それぞれの相続分を指定することができます。

相続人ごとに相続させる財産の指定:

相続人それぞれに、誰に何の財産を相続させるか指定することができます。

遺産分割の禁止:

5年間遺産分割を禁止することができます。

生前贈与、遺贈の持戻しの免除:

生前に行った贈与などは、通常相続から調整されることになりますが、遺言によってそれを免除することができます。

遺留分の減殺方法の指定:

相続人の遺留分が侵害された場合、遺贈等の減殺の順序や割合を指定することができます。

共同相続人間の担保責任の減免・加重:

遺産分割後にその相続を受けた財産に欠陥があって損害を受けた時、相続人同士はお互いの相続分に応じて保障しあうことが義務となっていますが、遺言でその義務を軽減したり加重することができます。

遺言執行者の指定:

遺言の内容を実際に執行してもらう人を指定することができます。

3)身分に関すること

認知:

婚外の子を認知することができ、認知された子は相続人となることができます。

法定相続人の廃除またはその取り消し:

相続人を廃除したり、また廃除の取り消しができます。

未成年後見人の指定:

相続人の中に未成年者がいて親権者がいない場合は、遺言によって後見人を指定することができます。

詳しくは遺言書の解説ページへ

遺言の種類

遺言書の書き方

公正証書遺言

遺言書の保管と執行</a>

後継者のためにきちんと事業承継をしましょう

事業承継の全体像

事業承継には大きく、

1.後継者の選定

2.後継者の育成

3.経営権の承継

4.財産の承継

の4つがあります。

そしてそれぞれに、注意すべき点がございます

相続税対策

事業承継をする上で、相続税対策は切手も切り離せないものです。相続税対策には高い専門性と経験が豊富な専門家に依頼することをおすすめ致します。

事業自体に多大な影響を及ぼしますので、慎重に判断しなければなりません。

詳しくは、相続税対策のページをご覧ください。

種類株の活用

種類株とは、株主の権利について普通株式とは違った権利を付与したり、株主の権利の一部を制限または剥奪した株式のことを指します。企業を承継する場合、経営者と株主が持っている権利によって問題が発生する場合がございます。

詳しくは、種類株の活用のページをご覧ください。

事業承継をし易くする「経営承継円滑化法」

どんな法律かと申しますと、事業承継の阻害要因だった民法の遺留分制度に対しての特例と相続税負担に対しての納税猶予措置ができます。

結果、事業承継に不可欠な自社株式などの生前贈与が確実になり、後継者の貢献による株式価値上昇分は遺留分減殺請求の対象外となりました。

詳しくは、経営承継円滑法のページをご覧ください。

相続不動産の評価方法

相続税に最も大きな影響を与えるのが不動産です。

通常、相続税については税理士が算出する場合が多いですが、彼らは不動産のプロではありません。

相続税が高いと思った時は、不動産のプロである“不動産鑑定士”にご相談されるのも良いと思います。

相続不動産の評価を減らす

相続税対策として、相続不動産の評価を減らすことは大きな節税効果があります。

不動産の分筆と境界問題

相続する不動産の境界問題でトラブルに発展するケースもあります。

境界問題の専門家である“土地家屋調査士”に調査を依頼しましょう。

相続不動産を上手に売却

相続した不動産を売却するなんて!と思われた方もいらっしゃるかと思います。

しかし相続後は不動産売却のチャンスです。気になる方はご検討されてはいかがと思います。

詳しくは、相続不動産を上手に売却のページをご覧ください。

不動産の名義変更

不動産は価値が高いからこそ、トラブルに見舞われやすく、大きな損失を出しやすいものです。

正しい手続きを踏んで、大切な資産を守ってください。

詳しくは、不動産の名義変更のページをご覧ください。

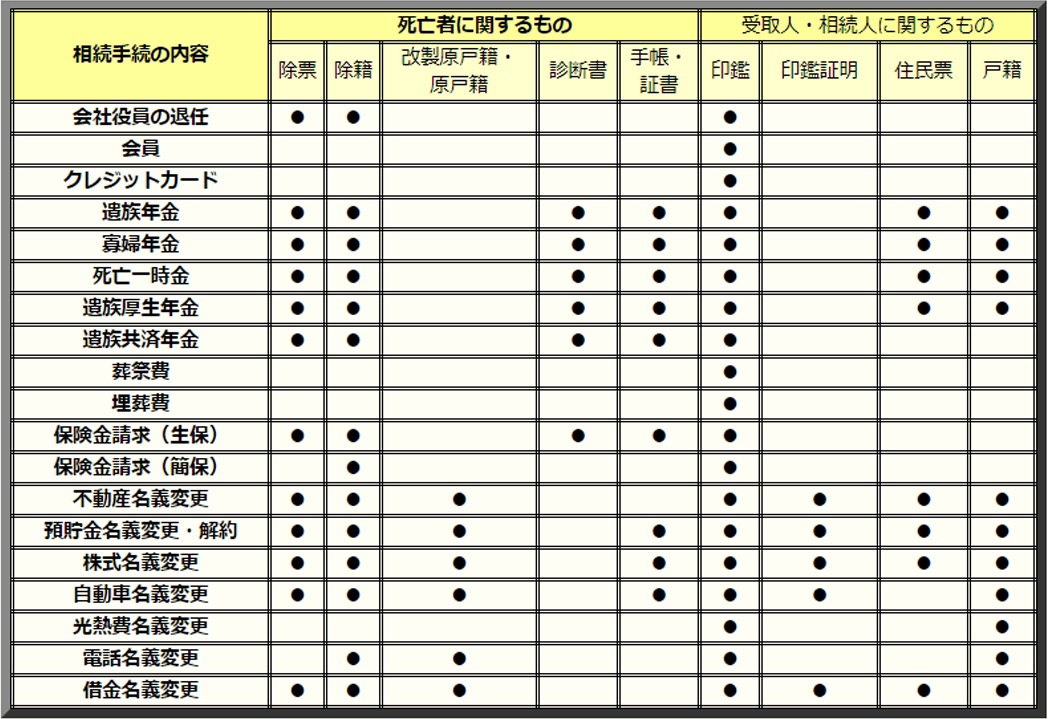

生命保険の受け取り

生命保険は受取人によっていろいろなケースに分かれます。

さらに生命保険を請求するためにもさまざまな書類が必要になります。

詳しくは、生命保険の受け取りのページをご覧ください

銀行口座の名義変更

これはよく知られていることですが、お亡くなりになられた方の銀行口座は凍結されます。

凍結を解除し、払い戻しをさせるためには複数の方法があります。

詳しくは、銀行口座の名義変更のページをご覧ください。

株式の名義変更手続

株券も不動産と同じように名義変更する必要があります。

上場している株式か非上場の株式かで手続きが異なりますので、注意が必要です。

詳しくは、株券の名義変更のページをご覧ください。

遺族年金の受給

遺族年金は残されたご家族にとって大切な生活資金です。

くれぐれも“もらい忘れ”がないようにしましょう。

詳しくは、遺族年金の受給のページをご覧ください。

遺言書の【検認手続】って何?

遺言書の【検認手続】って何? 遺言書の【検認手続】とは、相続人に対して遺言書の存在・内容を知らせるとともに、遺言書の形状・訂正の状態・日付・署名など、検認の日における遺言書の状態を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続のことです。 相続人全員の戸籍謄本や住民票も必要となってくるため、せっかく遺言書を遺したにも関わらず、場合によってはこの手続自体が遺産争いの発端になりかねません。検認手続が不要な『公正証書遺言』をオススメしています。

遺言書の【検認手続】とは、相続人に対して遺言書の存在・内容を知らせるとともに、遺言書の形状・訂正の状態・日付・署名など、検認の日における遺言書の状態を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続のことです。 相続人全員の戸籍謄本や住民票も必要となってくるため、せっかく遺言書を遺したにも関わらず、場合によってはこの手続自体が遺産争いの発端になりかねません。検認手続が不要な『公正証書遺言』をオススメしています。 【遺言の執行】って何?

【遺言の執行】って何? 【遺言の執行】とは、作成された遺言書に基づいて、その内容を実現することです。遺言の実現のには様々な法的専門知識が要求され、あるいは相続人間での利益が相反するなど、相続人だけで行うには大変な苦労が伴います。

【遺言の執行】とは、作成された遺言書に基づいて、その内容を実現することです。遺言の実現のには様々な法的専門知識が要求され、あるいは相続人間での利益が相反するなど、相続人だけで行うには大変な苦労が伴います。![]()

![]()

![]()