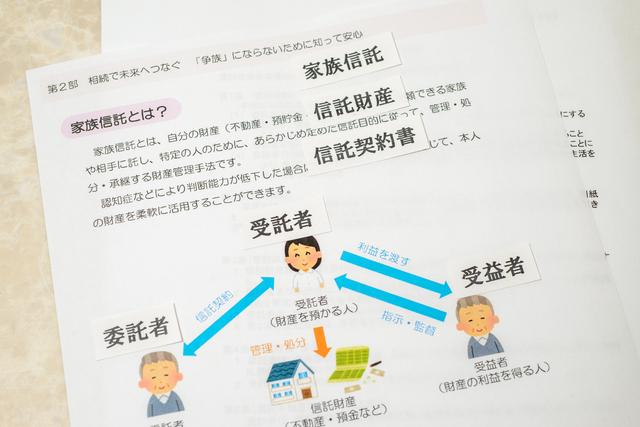

人生100年時代と言われる現代において、高齢になった際の財産管理や、万が一の認知症に備えるための対策は、多くの方が抱える共通の課題です。そんな中、注目を集めているのが「家族信託」という財産管理の仕組みです。

家族信託とは、ご自身の財産を信頼できる家族(受託者)に託し、あらかじめ定めた目的(受益者のために管理・運用することなど)に従って、その管理や運用をしてもらう制度です。これにより、認知症などで判断能力が低下した場合でも、ご自身の意向に沿った財産管理を継続できたり、亡くなった後の財産の承継先を柔軟に設計できたりするメリットがあります。

家族信託は弁護士や司法書士に相談したほうがよい

家族信託は比較的新しい制度であるため、その運用に関する判例はまだ十分とは言えず、将来的なトラブルを完全に予測することは難しい側面があります。

だからこそ、家族信託を検討する際には、法律の専門家である弁護士や司法書士に相談することが、安心への第一歩と言えるでしょう。

家族信託の相談先として、弁護士や司法書士が有力な候補となるのには、いくつかの明確な理由があります。

①契約前から契約後まで一気通貫で相談できる

弁護士や司法書士は、法律の専門家として、家族信託に関する最新の法制度や運用動向を常に把握しています。そのため、家族信託の基本的な仕組みの説明から、個々の家族の状況や希望に合わせた信託契約の内容の検討、そして実際に契約を締結した後も、財産の管理・運用に関するアドバイスや、信託契約の変更など、必要に応じて継続的なサポートを受けることができます。

特に、家族信託のような新しい仕組みにおいては、予期せぬ問題が発生する可能性も否定できません。そのような場合に、契約前から契約後まで一貫して相談できる専門家の存在は、大きな安心感につながります。

また、弁護士や司法書士は、遺言や成年後見、任意後見など、家族信託と関連性の深い他の財産管理・承継の手段にも精通しています。そのため、家族信託だけでなく、ご自身の状況に最も適した財産管理・承継の方法を総合的に相談できるというメリットもあります。司法書士であれば、不動産が信託財産に含まれる場合に必要となる信託登記の手続きもスムーズに依頼できるため、手続きを一元化したい方にとっては特に便利でしょう。

②信託財産に不動産がある場合は司法書士が頼りになる

信託財産に不動産が含まれる場合、「信託登記」という特殊な登記手続きが必要になります。司法書士は、不動産登記の専門家であるため、信託契約の内容に関する相談から、この複雑な信託登記の申請手続きまでを一括して依頼することができます。これにより、複数の専門家に別々に依頼する手間や時間を省き、スムーズに手続きを進めることが可能になります。

また、信託財産に不動産が含まれており、信託契約の中でその不動産の売却や賃貸といった活用を検討しているのであれば、不動産市場の動向や不動産取引の専門知識を持つ不動産会社に相談することも有効な手段の一つです。

近年では、家族信託に関するプランを取り扱っている金融機関も増えてきています。これらの金融機関は、信託口座の開設や、信託財産の運用に関するアドバイスなどを提供しており、特にローンを活用しながら信託財産を運用していきたいと考えている方にとっては、心強い味方となるでしょう。

③管理をめぐる争議は弁護士に頼ろう

一方、家族信託は、受託者が受益者のために誠実に財産を管理・運用する義務を負いますが、将来的には、受託者と受益者の間、あるいは他の相続人との間で、財産の管理方法や受益権の承継などを巡って意見の対立が生じ、トラブルに発展する可能性も考えられます。

法律上の紛争を解決できるのは弁護士のみです。そのため、家族信託の設計段階から、将来的なトラブルのリスクを考慮し、紛争予防の観点からもアドバイスを受けたい場合や、万が一トラブルが発生した場合の対応を依頼できる体制を整えておきたい場合には、弁護士に相談することが適しています。

④必ず発生する税金のことは税理士に相談しておこう

家族信託の設計において、信託契約の内容や目的と密接に関わってくるのが、相続税や贈与税、不動産取得税などの税金の問題です。

家族信託の組成自体は非課税で行える場合が多いですが、信託財産の管理・運用によって得た収益や、信託終了時の財産の承継においては、税金が発生する可能性があります。

税金に関する専門的な知識やアドバイスが必要な場合は、税の専門家である税理士に相談することが不可欠です。税理士は、家族信託のスキーム全体を税務的な観点から分析し、将来的な税負担を最小限に抑えるための対策や、適切な税務申告の方法などを提案してくれます。

家族信託における司法書士・弁護士・税理士の違いと選び方

| 主な役割 | 得意分野 | 注意点 | |

| 司法書士 | 信託登記・書類作成サポート | 不動産の登記・事務手続き | 法律相談には制限あり |

| 弁護士 | 信託契約書の作成・紛争対応 | 法律トラブルの防止と解決 | 費用が高め |

| 税理士 | 信託に関する税務アドバイス | 節税対策・税務申告 | 契約書の作成は不可 |

どの専門家に依頼すべきか?チェックポイントを以下に整理しました。

不動産が関わる信託➡司法書士+税理士

相続トラブルが懸念される➡弁護士+税理士

税金対策が主目的➡税理士+司法書士(登記が必要なら)

家族信託は複数の専門家の連携が重要なので、信託に強い司法書士・弁護士・税理士と相談しながら進めるのが理想的です。

知識不足の「家族信託コンサルタント」には要注意

近年、専門知識や経験が不足しているにもかかわらず、あたかも専門家であるかのように装い、不適切な家族信託契約を勧めてくる「怪しい家族信託コンサルタント」の存在も懸念されています。

もし、不十分な知識や経験しかないコンサルタントに依頼してしまうと、お客様の家族構成や財産の状況に合わない契約を結ばされ、将来的にトラブルを招いたり、本来の目的を達成できなかったりする可能性があります。

また、契約後のフォローも不十分で、困った時に頼ることもできず、結局は弁護士や司法書士などの専門家に改めて相談することになり、時間も費用も無駄にしてしまうケースも少なくありません。

やはり国家資格を持つ司法書士・税理士・弁護士に真っ先に相談することを推奨します。

家族信託にかかる費用相場:不動産有無で大きく変動、専門家選びの重要性

一般的に、家族信託の手続きにかかる費用は、信託する財産の種類や財産額によって大きく変動します。

特に、信託財産に不動産が含まれる場合は、登記手続きが必須となるため、費用が高くなる傾向にあります。

不動産を含む場合、全体で少なくとも50万円から60万円程度の費用がかかるケースがほとんどです。一方、不動産を含まない場合でも、30万円から40万円程度の費用は想定しておく必要があるでしょう。

以下に、家族信託の手続きにおいて発生する主な費用項目と、その相場について詳しく解説します。

①信託内容をカスタマイズしてもらう場合

家族信託を始めるにあたり、まず必要となるのが、信託の内容を専門家(司法書士や弁護士など)に設計してもらうためのコンサルティング費用です。

家族信託は、個々の家族の状況や財産の状況、そして実現したい目的に合わせてオーダーメイドで設計する必要があるため、専門家の知識と経験が不可欠となります。

信託内容の設計は法律で義務付けられているわけではないため、ご自身で信託法などの法律を勉強し、信託内容を設計することも理論上は可能です。

しかし、家族信託は比較的新しい法制度であり、複雑な法的知識や実務的なノウハウが求められるため、専門家の関与なしに有効な家族信託を実行することは非常に難易度が高いと言わざるを得ません。将来的なトラブルを避けるためにも、専門家のサポートを受けるのが現実的な選択肢となるでしょう。

専門家のコンサルティング費用は、一般的に信託する財産の評価額の1%程度が相場とされています。ただし、財産の種類や複雑さ、専門家事務所によっても費用は変動するため、事前に見積もりをしっかりと確認することが重要です。

また、家族信託の手続きを進める前には、遺言、成年後見、生前贈与など、他の相続対策と比較検討し、「本当に家族信託がご自身の家族にとってベストな選択肢であるか」を慎重に判断する必要があります。

そのため、家族信託だけでなく、相続全般に精通している司法書士や弁護士を選ぶことが望ましいと言えます。幅広い知識を持つ専門家であれば、それぞれの制度のメリット・デメリットを比較しながら、最適な対策を提案してくれるでしょう。

②公正証書作成の手続き代行

家族信託の契約内容は、後々のトラブル発生を未然に防ぐために、公正証書で作成することが強く推奨されます。公正証書は、公証人という法律の専門家が作成する公文書であり、高い証明力を持つため、紛争が生じた際の有力な証拠となります。

家族信託の契約書を公正証書にするためには、事前に公証役場へ必要な資料を提出し、公証人と信託の内容について綿密に打ち合わせを行う必要があります。その後、公証役場と予約を取り、委託者(財産を託す人)と受託者(財産を託される人)が原則として公証役場へ訪問し、公証人の面前で契約内容を確認し、公正証書が作成されます。

公正証書化の手続き代行費用とは、これらの煩雑な手続きや、公証人との打ち合わせ、作成当日の公証役場への同行などを専門家(主に司法書士や弁護士)に依頼する際に発生する費用です。専門家がこれらの手続きを代行してくれることで、依頼者は安心して公正証書を作成することができます。

この代行費用は、専門家事務所によって異なりますが、一般的には10万円から15万円程度かかるケースが多いです。

③公正証書の作成

公正証書の作成費用とは、実際に公証役場で公証人に公正証書を作成してもらうために支払う手数料です。この費用は、信託する財産の価額や、契約の内容(条項の数など)によって変動します。

一般的には、3万円から10万円程度と想定しておくと良いでしょう。具体的な費用については、事前に公証役場または依頼する専門家に確認することをおすすめします。

④登記代行

信託財産に不動産が含まれる場合には、不動産登記法に基づき、不動産の名義を委託者から受託者へ変更する「信託登記」という手続きを行う必要があります。この登記を行うことで、第三者に対して、当該不動産が信託財産であることを公示することができます。

ご自身で申請書や添付書類を作成し、管轄の法務局へ登記申請を行うことも可能ですが、家族信託に関する登記は、通常の不動産売買や相続による名義変更登記に比べて、必要書類や手続きが複雑で難易度が高いと言われています。申請書類に不備があった場合、補正を求められたり、最悪の場合には申請が却下されたりする可能性もあります。

そのため、煩雑な登記手続きを司法書士に依頼することが一般的です。司法書士は登記の専門家であり、信託契約の内容に基づいた適切な登記申請書を作成し、法務局への申請手続きを代行してくれます。司法書士に登記を依頼する費用は、信託する不動産の評価額や物件数、管轄の法務局によって増減しますが、一般的には8万円から12万円程度とされています。

家族信託の手続きの流れ

家族信託の手続きは多岐にわたり、一つ一つを丁寧に完了させていく必要があります。

STEP1.家族会議で家族信託の内容を決める

家族信託を始めるにあたって、最も重要な最初のステップは、家族間でその目的と内容について十分に話し合い、共通の理解を得ることです。

「何のために家族信託を行うのか?」「どの財産を信託するのか?」「誰を受託者にするのか?」「誰のために(受益者)財産を管理・運用するのか?」など、具体的な設計方法について、家族全員が納得できる形を模索することが理想です。

この話し合いのプロセスを疎かにしてしまうと、後々、家族間での意見の対立や不満が生じ、トラブルの原因となる可能性があります。そうなると、せっかく構築した家族信託が本来の目的を果たせなくなる恐れもあります。

トラブルを未然に防ぐためには、まず家族が集まり、それぞれの想いや希望を共有するための「家族会議」を開くことから始めましょう。

委託者の希望はもちろんのこと、受託者の負担や、他の家族の理解を得ることも、長期的な円満な信託運営には不可欠です。この段階で、専門家(弁護士や司法書士など)に相談し、アドバイスを受けることも有効です。

STEP2.信託契約書の作成

家族間での話し合いを経て、家族信託の目的や内容が具体的に決まったら、それに基づいて信託契約書を作成します。インターネット上には信託契約書のひな形も存在しますが、家族信託はまだ法制度として確立途上の部分もあり、契約書の形式も定型化されていません。

信託契約は、委託者、受託者、受益者の権利義務を明確に定める非常に重要な書類です。決められた条項や内容に不備があると、後々、想定外の問題が発生する可能性があります。

家族信託に関する書籍や専門家の情報を参考にしながら、信託の目的、信託財産の範囲、受託者の権限と義務、受益者の権利、信託期間、信託終了時の財産の帰属など、必要な事項に漏れがないか、慎重に確認するようにしてください。不安な場合は、この段階で専門家のサポートを受けることを強く推奨します。

STEP3.信託契約書の公正証書化

作成した信託契約書の効力をより確実なものにするために、信託契約書を公正証書で作成するという方法があります。公正証書は、公証人という法律の専門家が作成する公文書であり、その内容の正当性が高く保証されます。

公正証書で作成すると、原本は公証役場で保管されるため、契約書を紛失するリスクを予防することができます。

また、公証人が委託者と受託者の本人確認、契約内容に関する意思確認をしっかりと行った上で作成されるため、契約書作成時に委託者に十分な判断能力があったことの証明にもなります。これは、将来的に契約の有効性が争われるような事態を避ける上で非常に有効です。

公正証書の作成は、最寄りの公証役場で行います。

事前に公証役場に相談し、必要な書類や手続きについて確認した後、契約書案を提出します。その後、公証人と内容について最終的な確認を行い、予約日に委託者と受託者が公証役場へ訪問し、署名・捺印の手続きを行うことで、公正証書が完成します。この手続きを専門家に代行してもらうことも可能です。

STEP4. 信託登記

信託契約書を作成し、公正証書にしただけでは、実際に受託者が委託者の財産を管理・運用することはできません。特に、不動産や自動車、有価証券など、名義の概念がある財産については、委託者から受託者への名義変更手続きが必要となります。

不動産を信託財産とする場合は、「信託登記」という特殊な登記を行う必要があります。この登記によって、不動産の登記簿に、所有者が委託者から受託者に変更されたこと、そしてその所有権移転が信託によるものであることが明記されます。

これにより、第三者に対して、当該不動産が委託者からの信託財産であり、受託者が信託契約に基づいて管理・運用する権限を持つことが公示されます。信託登記の手続きは専門的な知識を要するため、司法書士に依頼するのが一般的です。

STEP5.銀行口座の開設

金銭を信託する場合、受託者は委託者の財産を自己の財産とは明確に分けて管理する必要があります。そのため、信託財産に関するお金の管理専用の銀行口座を開設するのが一般的です。

この口座は、「委託者〇〇受託者〇〇信託口」というような名義になり、信託財産であることを明確に示すことができます。しかし、この「信託口口座」を開設できる金融機関は限られているため、事前に対応している金融機関を探す必要があります。

専門家が金融機関の選定や口座開設の手続きについてサポートしてくれる場合もあります。信託口口座を開設することで、信託財産の透明性が高まり、受託者の責任も明確になります。

STEP6.財産管理の開始

上記までのすべての手続きが完了すると、いよいよ信託による財産管理が開始されます。以後は、受託者が信託契約書に定められた内容と、委託者の意向に沿って、信託財産を適切に管理・運用していきます。

信託期間中は、定期的に受益者に対して信託財産の状況を報告したり、信託契約の内容に基づいて必要な手続きを行ったりすることが受託者の重要な役割となります。また、信託契約の内容によっては、専門家(弁護士、司法書士、税理士など)に定期的に相談し、適切なアドバイスを得ながら信託運営を行うことも重要となるでしょう。

家族信託は、一度契約を結んだら終わりというものではありません。信託期間中の状況変化に応じて、契約内容の見直しや、新たな対策が必要になる場合もあります。信頼できる専門家との継続的な関係を築きながら、家族信託を有効に活用していくことが、円滑な財産管理と家族の安心につながります。

まとめ

本記事では、家族信託を検討する上で重要な専門家の選び方、費用相場、そして手続きの流れについて解説しました。人生100年時代において、自身の財産を安心して次世代へ繋ぐための有効な手段である家族信託ですが、その手続きは多岐にわたり、専門的な知識が不可欠です。

家族信託は、家族の協力と、適切な専門家のサポートがあってこそ、そのメリットを最大限に活かすことができます。安易な情報や知識不足のコンサルタントに惑わされることなく、信頼できる専門家と連携しながら、ご自身の家族にとって最適な家族信託を実現してください。